Ketika tradisi diterima dengan penuh cinta, ia berkembang—bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk memperkayanya. Wayang World menceritakan bagaimana wayang—wayang kulit khas Jawa—melintasi batas geografis, agama, dan waktu untuk melahirkan genre baru. Dari kisah romantis kerajaan dan legenda klasik Tiongkok hingga cerita Yahudi-Kristen, interpretasi kontemporer ini bukan penyimpangan, melainkan kelanjutan yang tulus melalui lensa akulturasi dan semangat kreatif.

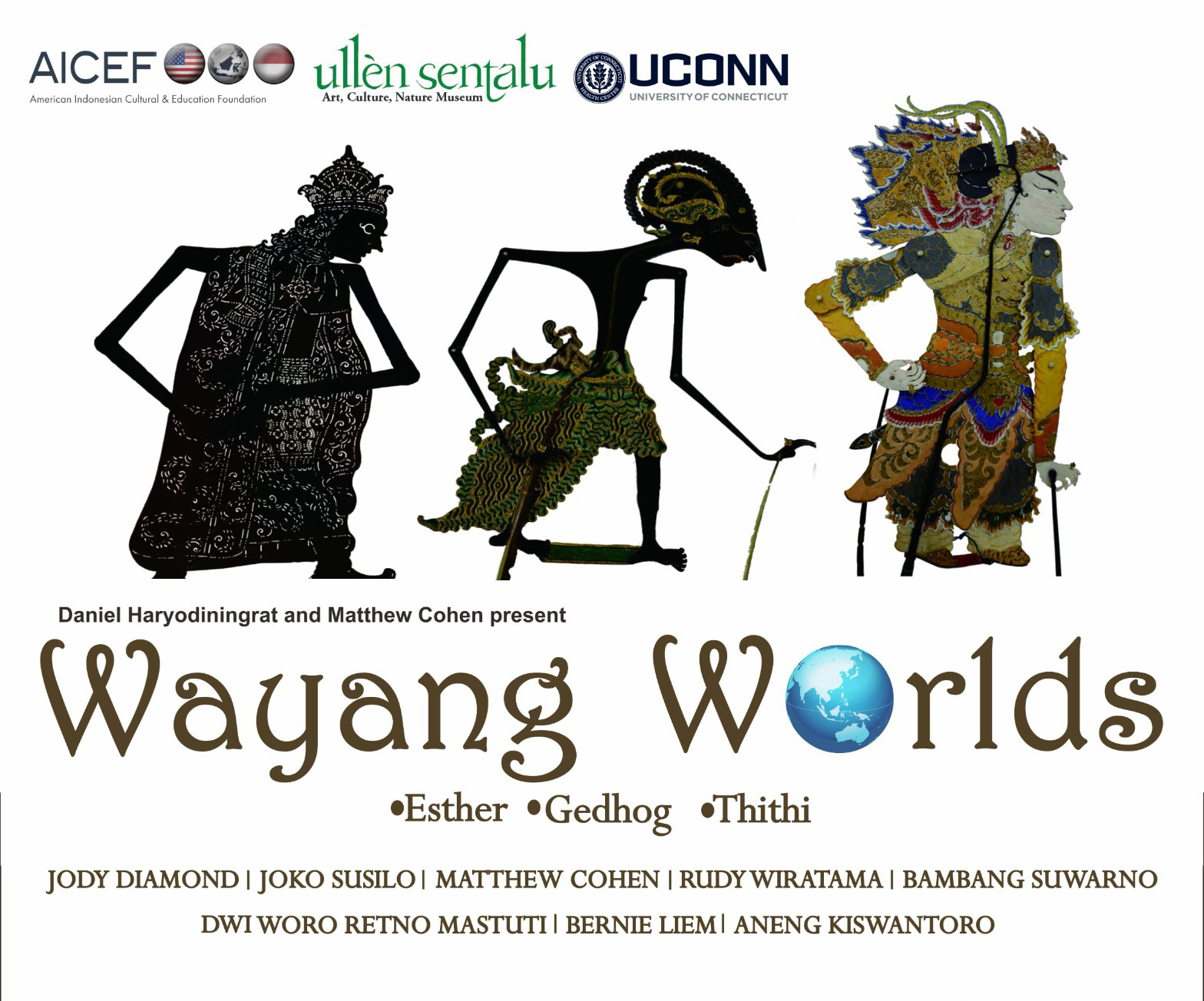

Wayang World adalah sebuah acara yang dipersembahkan oleh Daniel Haryono dan Matthew Cohen, menghadirkan berbagai narasumber ahli wayang untuk membahas Wayang Esther, Gedhog, dan Thithi.

Wayang World menampilkan bagaimana wayang kulit Jawa melintasi batas budaya dan zaman, dari revival Wayang Esther hingga inovasi Wayang Gedhog dan Wayang Thithi, membuktikan bahwa wayang tetap hidup sebagai ekspresi kreatif lintas generasi dan benua.

Tradisi yang Dibayangkan Ulang

Barbara Benary, seorang etnomusikolog Yahudi-Amerika, termasuk yang pertama memperkenalkan ansambel gamelan gaya Jawa di Amerika Serikat. Grupnya, Son of Lion, sering memadukan gamelan dengan melodi liturgi Yahudi. Meskipun Barbara tidak terlalu religius, sensitifitas musik dan budayanya sangat dipengaruhi oleh warisannya—mengubah keyakinan menjadi budaya, dan budaya menjadi kolaborasi.

Dari dasar yang subur ini lahirlah Wayang Esther, pertunjukan wayang kulit berdasarkan kisah Alkitab tentang Ratu Esther.

Pertunjukan ini pertama kali dilakukan pada 1999 dan dihidupkan kembali beberapa tahun kemudian ketika komposer Matthew Cohen menghubungi dalang Jawa Joko Susilo dan komposer Jody Diamond untuk membangkitkan kembali pertunjukan tersebut. Rencananya adalah menampilkan ulang untuk Purim, hari raya Yahudi, di West Hartford, Connecticut. Namun, merekonstruksi pertunjukan ini bukan pekerjaan mudah—partitur musik harus ditemukan, wayang didesain ulang, dan semuanya disusun kembali dari ingatan.

Joko, yang awalnya menggunakan wayang purwa tradisional, harus merancang tokoh baru yang disesuaikan dengan narasi Esther. “Awalnya, tokohnya terlihat terlalu Jawa,” kenangnya. “Hidungnya tidak pas.” Proses ini menjadi perjalanan panjang lintas benua untuk revisi dan penyempurnaan. Sementara itu, Matthew memperkenalkan visual historis: ilustrasi Kitab Esther dari Italia abad ke-18. Meskipun tidak dibuat untuk pertunjukan wayang, proporsi tokohnya mirip dengan figur wayang. Dengan desain Joko dan sumber visual Matthew, tim menciptakan pertunjukan dua lapis—satu menggunakan wayang, satu lagi dengan proyeksi—memungkinkan penonton merasakan tradisi dan reinterpretasi sekaligus.

Menghidupkan Kembali Romansa Panji

Di Indonesia, bentuk kebangkitan lain juga berlangsung. Untuk ulang tahun Museum Radya Pustaka di Surakarta, dalang dan peneliti Rudy Wiratama mengusulkan pementasan Wayang Gedhog, bentuk wayang yang kurang dikenal berdasarkan kisah romantis Pangeran Panji. Ia memilih cerita Ngrenaswara, sekuel yang jarang dipentaskan dari Panji Anggraeni yang lebih terkenal. “Ini menyelesaikan cerita dengan akhir bahagia,” jelas Rudi. Dengan memadatkan beberapa babak menjadi satu malam, tim membentuk versi tiga jam yang tetap setia pada alur emosional, meski tidak pada setiap kata teks asli.

Bagi Rudy, Wayang Gedhog memiliki potensi kreatif yang besar—tidak hanya dalam versi istana, tetapi juga dari sumber puitis seperti kidung dari Jawa abad ke-16 dan ke-17. “Ini pintu yang masih terbuka lebar,” katanya. Semangat inovasi yang sama terdengar dalam karya Bambang Suwarno, yang pada 1970-an membuat wayang Panji sendiri secara independen dari tradisi Kraton. Memadukan wayang dengan topeng, ia menggunakan palet hijau khas—pare anom—dan menciptakan kayon (pohon kehidupan) khusus bernama Sekar Jagad, yang menggabungkan gambar api, flora, dan fauna, menjadikan desain visual itu sendiri sebagai pertunjukan simbolisme.

Gema Tionghoa-Jawa

Wayang juga hidup dalam dialog budaya antara Jawa dan Tiongkok. Di Yogyakarta, seniman Tionghoa-Indonesia Gan Thwan Sing memperkenalkan Wayang Thithi, kemudian dikenal sebagai Wacinwa (Wayang Kulit Cina Jawa). Ia mengadaptasi legenda Tiongkok seperti kisah Sie Jin Kui, namun diceritakan dalam bahasa Jawa. Hasilnya adalah pertunjukan yang terasa lokal sekaligus transnasional—mudah diikuti, kaya detail visual, dan sangat dicintai audiensnya.

Warisan Gan kemudian diteruskan oleh Woro, seorang seniman dan peneliti yang menemukan kembali 19 manuskrip Tionghoa-Jawa yang tidak tersentuh selama puluhan tahun. “Saat saya menemukannya, rasanya seperti berburu harta karun,” katanya. Teks-teks ini menggunakan nama Tionghoa yang ditransliterasi ke aksara Jawa dengan tanda vokal—membingungkan bahkan bagi mahasiswa studi Tiongkok. Bahasa ini, seperti wayangnya sendiri, telah terhibridisasi. “Ini nama Hok Kian, yang dijawanisasi,” jelas Woro. “Tak seorang pun tahu cara membacanya, bahkan dosen saya.”

Pada 2014, dalang Aneng mementaskan Wacinwa berdasarkan narasi bergaya komik tentang pertemuan pertama Sie Jin Kui dengan istrinya. Namun tantangan praktis muncul—tidak ada wayang yang tersedia untuk pertunjukan, dan meminjam dari museum terbukti mustahil. Jadi Aneng membuat wayangnya sendiri, lebih tinggi dan lebih fungsional untuk panggung, namun tetap setia pada semangat karya asli Gan Thwan Sing. “Anda tidak selalu bisa menunggu persetujuan institusi,” katanya. “Kadang, Anda harus menciptakan tradisi sendiri.”

Wayang Terus Hidup

Lintas benua dan abad, bentuk-bentuk wayang yang terus berkembang ini membuktikan satu hal: wayang bukan peninggalan masa lalu, melainkan bahasa ekspresi yang hidup dan bernapas. Dari sinagoga di New York hingga ruang museum di Surakarta, dari arsip istana hingga manuskrip terlupakan, wayang terus menemukan kisah dan audiens baru. Seperti kata Woro, “Jika kita memberi kehidupan pada wayang, ia akan memberi kehidupan pada kita. Wayang tidak pernah mati.”

Wayang membuat dunia terus berputar.

GALLERY

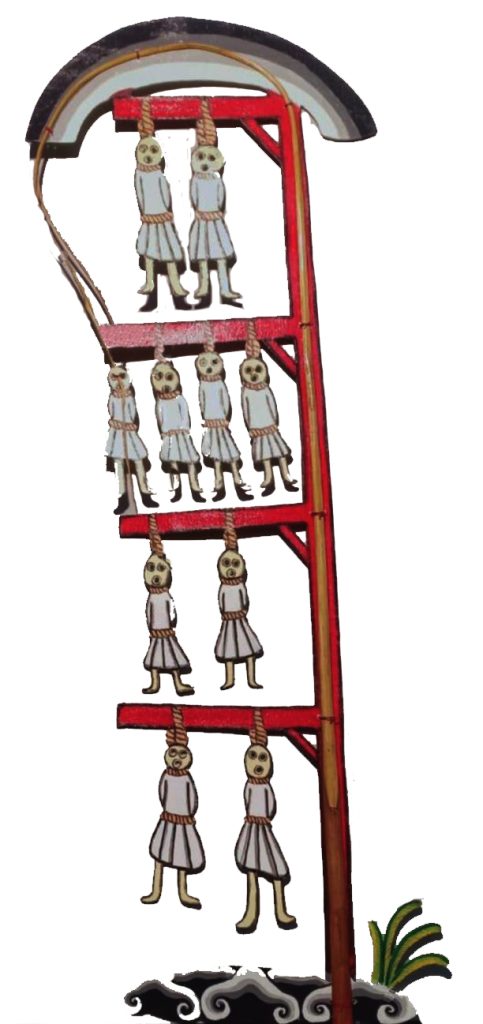

Wayang Gedhog

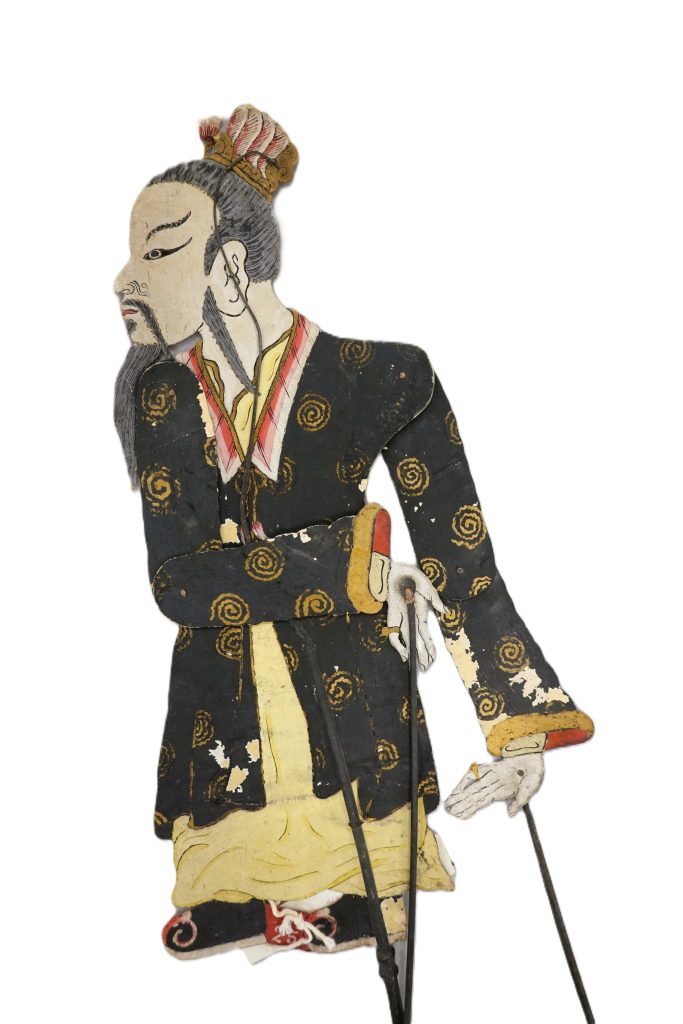

Wayang Thithi

Wayang Esther